Molden, Theessink, Tschuschenkapelle ...

FolkWorld Ausgabe 40 11/2009; Kolumne von Walkin' T:-)M

Wien verfolgt einen überall hin, selbst auf das TFF.Rudolstadt, Deutschlands größtem Folk- und Weltmusikfestival. Sonntagnachts schaue ich mir die MDR-Dokumentation an. Die Reporterin befragt angesichts des Russland-Schwerpunktes Besucher des ostdeutschen Städtchens nach vorhandenen Russischkenntnissen. Im Gras des Heineparks liegt Simon Wascher und sagt: Ich kann kein Russisch; ich bin aus Wien!

Der Wiener Drehleiervirtuose wird uns mit seiner Formation Bilwesz noch einmal weiter unten begegnen. Aber die Wiener reisen nicht nur nach Deutschland, umgekehrt kommen auch Künstler aus aller Welt in die Donaumetropole. Vom deutschen Duo Andima und dem mazedonischen Kornettisten King Naat Veliov wird noch die Rede sein, Konzerte von Musikern wie Marianne Faithfull, Tinariwen, dem Boban Markovic Orkestar oder Danar (siehe wenigstens die CD-Rezension -> FW#40) blieben unbesucht.

Ein ganz besonders schöner Ort für eine Veranstaltung ist das Metropol im 17. Bezirk Hernals. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat hier ein Bäckermeister aus Würzburg einen Saal errichtet, in dem volkstümliche Veranstaltungen wie Bälle, Spanferkelessen und Ringkämpfe stattfanden. Um 1900 war Hernals das Vergnügungsviertel von Wien. Vor rund 30 Jahren wurden die um die Jahrhundertwende erbauten Räumlichkeiten renoviert und restauriert.

|

Uiscedwr @ FolkWorld: FW#39, #39 |

Der ganze Tag war brütend heiss, auch das Gewitter konnte keine Erlösung bringen. Als Anna Esslemont dann auf die Bühne des Metropols tritt und sagt ich bin heiss, geht einigen Herren prompt die Fantasie durch. Das britische Trio Uiscedwr um die sympathische Geigerin und Sängerin spielt eine heiße Melange aus jazzigen Instrumentalstücken und swingenden Folkpopsongs. Irgendwie keltisch, aber modern und experimentell. Perkussionst Cormac Byrne spielt ein fulminantes Bodhran-Solo, das in dem Queen-Klassiker "Another One Bites the Dust" gipfelt. Auch ohne Worte und Melodie erkennt es jeder; es ist überhaupt das enthusiastischste Publikum, das ich je in Wien erlebt habe.

Im Metropol werden im Herbst u.a. noch fünf Tage hintereinander die Dubliners [FW#23] (und ein göttliches Bier namens Guinness), eine Scottish Folk Night, sowie der holländische Bluesman Hans Theessink, der in Wien sein zuhause gefunden hat, die Menge toben lassen.

Apropos, Theessink ... wir wollen vorerst noch im Sommer bleiben: Auf der Donauinsel finden die 5. Afrika-Tage Wien statt. An 10 Tagen kann man Kunst und Kultur Afrikas mitten in Wien zu erleben: ein großer Bazar mit Kunsthandwerk, kulinarischen Spezialitäten des schwarzen Kontinents, Kamelreiten für die Kinder ... Musikalisches Highlight ist die amerikanische Soul- und Jazz-Chanteuse Marla Glenn. Hans Theessink tritt mit dem Keyboarder Roland Guggenbichler (u.a. MoZuluArt) und dem Gesangstrio Insingizi aus Zimbabwe auf. Tanzbarer Blues - aber trotz rock the boat ist der slow train Theessinks bevorzugtes Fortbewegungsmittel. Der Sambesi erweist sich als der alternative Gegenentwurf zur schönen blauen Donau.

Veranstaltungen wie die Afrika-Tage sind allein deshalb wichtig, weil man einen kurzen Augenblick tatsächlich glauben möchte, dass friedliches Zusammenleben zwischen den Menschen doch keine Utopie sein könnte.

|

Hans Theessink @ FolkWorld: FW#33, #35, #38

|

Wenn Mutter Fadesse und Vater Herdentrieb Nachwuchs bekommen, heißt er Eventkultur: Ein Theater- oder Konzertbesuch genügt den Leuten nicht mehr. Wie die Heuschrecken müssen sie durch die Straßen fluten, von einer Location zur nächsten hetzen, scheinbar willentlich und trotzdem ferngesteuert: Was für ein Spaß, nein, was für ein Fun - ein großer, gemeinsamer, einsamer Fun ...

... schreibt der Wiener Krimiautor Stefan Slupetzky in einem seiner gelungenen Lemming-Romane (die gerade im Kino laufende Verfilmung seines ersten Lemmings enthält Musik von den Strottern, s.u.). Viel anders mache ich es auch nicht, als ich an einem lauen Mittwochabend durch den 1. Bezirk tigere.

King Naat Veliov @ FolkWorld: |

Weiter geht's. Auch die Literatur hat in Wien ein Open-Air-Festival. Die O-Töne präsentieren Literatur aus Österreich im Hof des MuseumsQuartiers. Zur Eröffnung stellen Ernst Molden, der Dylan von Döbling, und Willi 'Ostbahn-Kurti' Resetarits ihr neues gemeinsames Album "Ohne Di" vor. Vollständig im Wiener Dialekt; das ist deshalb erwähnenswert, weil der Molden bislang im Hochdeutschen gedichtet und gesungen hatte.

Moldens neue Sachen haben live mehr Pepp als auf Platte, die dort wesentlich zurückhaltender daherkommen. Als hätten die Lieder jetzt erst zu sich gefunden. Die Texte sind nach dem Townes-Van-Zandt-Motto: Die meisten meiner Lieder sind traurig, manche aber sind hoffnungslos. Typisch wienerisch halt.

Molden und kein Ende. Ganz kurzfristig erscheinen immer wieder Konzerttermine auf seiner Website. So auch der jährlich stattfindende Abend im Park rund um den Donauweibchenbrunnen im Wiener Stadtpark. Der Stadtpark erstreckt sich zwischen dem 1. und dem 3. Bezirk. Schon im Biedermeier war das damalige Wasserglacis vor den Stadttoren ein beliebter Unterhaltungsort. 1862 wurde hier die erste öffentliche Parkanlage Wiens eröffnet.

Mit dem vergoldeten Standbild von Johann Strauß Jr. steht im Stadtpark eines der am meisten fotografierten Denkmäler Wiens. Die Fotoapparate japanischer Provenienz sind aber nicht nur auf Strauß gerichtet, und ich argwöhne, dass manch Tourist vielleicht Molden mit dem Walzerkönig verwechselt hat. Im Vorprogramm spielen der Waldviertler Blues-Gitarrist Alex Miksch Coverversionen von Dylan und Hendrix im Dialekt und der in London lebende Robert Rotifer österreichischen Britpop.

Molden konzertiert am liebsten im Sommer, seiner favorisierten Jahreszeit, und es ist ein schöner Sommerabend. Er spielt heute zumeist Stücke von seiner vorletzten Platte "Wien" und seiner aktuellen Zusammenarbeit mit Willi Resetarits. Als sich zum Schluss die Moldenband mit Miksch und Rotifer zum Grande Finale einfindet, meint er launig: Ich wollte schon immer mal vier E-Gitarren auf Johann Strauß richten.

|

Austro-Blues: Es ist Sommer, und wir sind am Heustadlwaser Der Sender steht am Kahlenberg, der Heurigen am Bisamberg, das Haus vom Onkel Ernst am Nussberg. Schule geschwänzt wird im Stadionbad, gestorben an der Donau, zwischen Kritzendorf und der Kuchelau. In Ernst Moldens Liedern (wie auch in seinen Romanen) passieren die Dinge nicht irgendwo in der Welt, sondern an ganz konkreten Plätzen, an Orten mit allen ihren Geistern, ihren Erinnerungen. Er legt sich lokal fest. Und ist damit in einer großen Poptradition, die der heutige österreichische Pop leider oft vernachlässigt. [Willi] Resetarits, der so viele Jahre lang die Texte Günter Brödls als „Ostbahn-Kurti“ sang und verkörperte, hat in Molden wieder einen dichtenden Partner gefunden, der Gefühl für (Vor-)Orte und Jahreszeiten hat – und für das Wienerische, den empfindlichsten aller österreichischen Dialekte. Wobei dieses für Molden, das in die Bohème gewanderte Bürgerkind, eine Zweitsprache ist, in der er nie ganz daheim ist; er gaukelt dem Hörer auch keine Sesshaftigkeit vor, er spielt mit den Nuancen, entscheidet sich von Song zu Song anders zwischen Untersievering und Hernals, zwischen Erdberg und Spittelberg. Blues und Wienerlied leben miteinander in der ganz selbstverständlichen Wohn- und Lebensgemeinschaft, die man als „Neues Wienerlied“ kennt. Ernst Molden ist mittlerweile der subtilste, präziseste, beste Texter dieses Genres. [Die Presse, 07.07.2009]

Molden und Resetarits: "ohne di" Vier Herrschaften - ein bisserl g'scheiter und auf jeden Fall fantasievoller als viele andere - tun sich zusammen. Musikalisch zumindest ist das ein Fest, wenn auch ein melancholisches. Manchmal wird es sogar richtig abgrundtief traurig, wie es sich bei Festen eben so ergibt. Schuld daran ist vor allem einer unter ihnen. Er lässt es sich nicht nehmen, so beiläufig an die menschlichen Abgründe anzustreifen, als ob nichts wäre und daneben noch die Leichtigkeit des Seins zu beschwören, als lebten wir nur einen Tag lang. Saftige Sprachbilder schwimmen da mit Leichtigkeit wie Fettaugen auf der musikalischen Suppe. Die ist ebenfalls gut gewürzt, eher herb denn leicht, und sorgt unter anderem dafür, dass das Ganze ist, was es ist: Eine Allianz von Blues und Wienerlied mit dem Rhythmus der akustischen Gitarre, die Molden spielt, dem Sirren und Zerren der elektrischen Gitarre von Wirth, der säuselnden Zieharmonika von Walther Soyka und Molden und Resetarits, die es miteinander im Gesang probieren. [Der Standard, 26.07.2009]

Molden @ FolkWorld: FW #38, #39, #40, #40

|

Zum Abschluss dieses Teils erlaube ich mir nur noch die Bemerkung, dass das die O-Töne im August mit einer Lesung des gefeierten Krimiautors Wolf Haas geendet haben. Für den Krimileser gibt es dann noch die 24 Stunden der Literatur in einem Zelt am Burgtheater (ich sehe auch Molden herumschleichen), sowie die Kriminacht im Oktober. Das erwähne ich auch deshalb, weil die Figur des Ostbahn-Kurti der Held einer Reihe von Krimis aus der Feder von Günter Brödl ist. Allerdings ist meiner Meinung nach Brödl ein besserer Liedertexter als Krimiautor, und Ostbahn-Kurti (aka Willi Resetarits) ein besserer Sänger als Ermittler.

|

Zurück zur Musik. Oder zumindest zur Verbindung von Krimi und Musik.

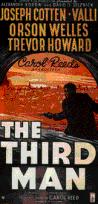

Und in Wien denkt man dann an die berühmte Zithermelodie von Anton Karas,

die den genialen Soundtrack für den Nachkriegsfilm Der dritte Mann bildet

(von der Karas mehr Platten verkauft hat als Johnny Cash mit seinem Gesamtwerk). Der Film wurde in diesem Jahr 60.

Im Burgkino am Opernring läuft er dreimal in der Woche in der Originalversion;

das Dritte-Mann-Museum in der Nähe des Naschmarkts

informiert über den Film und seine Rezeption, zeigt Anton Karas Zither

und gewährt einen interessanten Einblick in die Wiener Nachkriegsgeschichte.

Um aus dem Film zu zitieren: This collection is quite a ... collection.

Zurück zur Musik. Oder zumindest zur Verbindung von Krimi und Musik.

Und in Wien denkt man dann an die berühmte Zithermelodie von Anton Karas,

die den genialen Soundtrack für den Nachkriegsfilm Der dritte Mann bildet

(von der Karas mehr Platten verkauft hat als Johnny Cash mit seinem Gesamtwerk). Der Film wurde in diesem Jahr 60.

Im Burgkino am Opernring läuft er dreimal in der Woche in der Originalversion;

das Dritte-Mann-Museum in der Nähe des Naschmarkts

informiert über den Film und seine Rezeption, zeigt Anton Karas Zither

und gewährt einen interessanten Einblick in die Wiener Nachkriegsgeschichte.

Um aus dem Film zu zitieren: This collection is quite a ... collection.

Montags und Freitags nachmittags findet die Dritte-Mann-Tour

statt, die ausgehend von der U-Bahn-Station am Stadtpark

auf den Spuren des Penicillin-Schmugglers Harry Lime (Orson Welles)

zu Original-Schauplätzen führt:

der überbaute Wienfluss (wo die Kanalszenen gefilmt worden sind) und der Kanaleinstieg,

das Hotel Sacher und das Cafe Mozart, sowie die Augustinerstraße Nr. 5 (Harry Limes Wohnung;

im Film heisst die Adresse Stiftgasse 15, aber die 5 ist groß zu sehen).

Am Hof gibt es witzigerweise ein Geschäft namens Harry & Sons, und beim Abschluss der Tour in der

Schreyvogelgasse klimpert rein zufällig eine junge Dame auf der

Zither Anton Karas "Harry-Lime-Theme" ...

der überbaute Wienfluss (wo die Kanalszenen gefilmt worden sind) und der Kanaleinstieg,

das Hotel Sacher und das Cafe Mozart, sowie die Augustinerstraße Nr. 5 (Harry Limes Wohnung;

im Film heisst die Adresse Stiftgasse 15, aber die 5 ist groß zu sehen).

Am Hof gibt es witzigerweise ein Geschäft namens Harry & Sons, und beim Abschluss der Tour in der

Schreyvogelgasse klimpert rein zufällig eine junge Dame auf der

Zither Anton Karas "Harry-Lime-Theme" ...

Langsam zieht aber der Herbst in der Stadt ein. Im Stamm-Cafe jenseits der Donau - in Transdanubien, wo sich nur die Mutigsten hinwagen (bzw. ich meine Schafstelle habe) - findet nun ein toller sonntäglicher Brunch statt. Es gibt nicht nur gutes Essen, sondern es wird auch das Beste der Wiener Jazzszene aufgefahren. So zum Beispiel das Diknu Schneeberger Trio. Das Trio um den Gitarristen Diknu Schneeberger (sein Vater Joschi am Kontrabass und Gitarrist Martin Spitzer) spielt Gypsy Swing im Geiste Django Reinhardts. Rasant und virtuos; um so bemerkenswerter, wenn man weiss, dass Diknu Schneeberger Jahrgang 1990 ist.

Ein kleiner Laden am Kardinal-Nagl-Platz im 3. Bezirk hat ein Schild in der Tür: Einkauf auch in Ö-Schilling!

Ewiggestrige kommen aber nicht zum interkulturell-musikalischen Straßenfest

des Clubs Zentral Europa.

Und welche Musikgruppe könnte besser für Völkerverständigung werben als die

Wiener Tschuschenkapelle.

Tschusch, so heißt bei bigotten Wienern der Mensch aus Südosteuropa,

obwohl die Vorfahren des Beleidigers

selber erst vor zwei bis drei Generationen aus Böhmen oder anderen Weiten des Habsburgerreiches nach Wien gekommen sind.

Drum heißt es in dem Witz: I haß Kolaric, du haßt Kolaric, warum sagens zu dir Tschusch?

Ein kleiner Laden am Kardinal-Nagl-Platz im 3. Bezirk hat ein Schild in der Tür: Einkauf auch in Ö-Schilling!

Ewiggestrige kommen aber nicht zum interkulturell-musikalischen Straßenfest

des Clubs Zentral Europa.

Und welche Musikgruppe könnte besser für Völkerverständigung werben als die

Wiener Tschuschenkapelle.

Tschusch, so heißt bei bigotten Wienern der Mensch aus Südosteuropa,

obwohl die Vorfahren des Beleidigers

selber erst vor zwei bis drei Generationen aus Böhmen oder anderen Weiten des Habsburgerreiches nach Wien gekommen sind.

Drum heißt es in dem Witz: I haß Kolaric, du haßt Kolaric, warum sagens zu dir Tschusch?

Die Tschuschenkapelle um Sänger und Gitarrist Slavko Ninić, die in diesem Jahr ihr 20jähriges Jubiläum feiert, spielt Lieder und Instrumentalstücke aus den Balkanländern, der Türkei und Griechenland. Aber man ist lang genug in Wien zuhause und man heist ja auch WIENER Tschuschenkapelle, so darf das tulli g'stellte Maderl nicht fehlen, und so groß ist der Unterschied zwischen 3/4- und 7/8-Takt nun auch wieder nicht. Das Motto der Gruppe heisst ganz selbstverständlich: lieber tanzen und saufen als Krieg führen!

|

20 Jahre Wiener Tschuschenkapelle: Tradition erhalten und einen Schritt weitergehen

Wiener Tschuschenkapelle @ FolkWorld: FW#6, #13, #21, #28, #35 |

Wenn man durch die Straßen Wiens rennt, bekommt das Wort vom Alten Europa wirklich Sinn: der schmuddelige Charme des Einfallstors in den Osten steht im Gegensatz zu den geleckten Fassaden des Hochglanzwestens. Viele Gassen sind nicht eigentlich schön zu nennen, aber was zählt ist das Herz und nicht die Verpackung. Und so passt auch das Duo Andima mit seinem Motto Musik aus dem alten Europa bestens nach Wien. Und nicht in einen coolen, seelenlosen Jazzclub mit Neonbeleuchtung, sondern Sandras Salon am Karmelitermarkt im 2. Bezirk, der selbsternannt best Jazzcorner of the Karmelitergrätzl.

|

Martina Eisenreich & Andreas Hinterseher |

Die Dynamik und Ausdrucksfähigkeit beider Musiker verschlägt einem den Atem: Musette, Walzer, Tango, Klezmer, sowie Filmmusiken, eigene und fremde. Für ihre Filmkompositionen darf Martina Eisenreich bereits einen Academy Award ihr eigen nennen, und John Williams Soundtrack zu "Schindlers Liste" passt bestens in die Leopoldstadt (FW#39). Zwar wären mehr Zuhörer dem Konzert zu wünschen gewesen, aber die, die da waren, waren begeistert. Der böse Nachbar im Obergeschoss ist ned daham, also dürfen sie länger spielen; das letzte Lied ist dann doch unplugged und mit Strohgeige, weil oben das Licht angegangen ist.

Eine Strohgeige treffe ich tags drauf wieder in unmittelbarer Nähe zum Schloss Schönbrunn, im

Technischen Museum Wien.

Dieser Instrumententyp wurde um 1900 von John M.A. Stroh

für Schallplattenaufnahmen entwickelt, heute findet es sich als Folkinstrument in Rumänien.

Es stellt sich heraus, dass die Musikinstrumentensammlung des Technischen Museums interessanter ist,

zumindest pädagogisch wertvoller, als die

Sammlung alter Musikinstrumente in der Hofburg.

Das Technische Museum feiert heuer einen runden Geburtstag;

vor genau hundert Jahren legte Kaiser Franz Josef den Grundstein für das Museumsgebäude.

Anschließend kann man, erschlagen von so viel Wissenschaft und Technik, einen Spaziergang

durch den frei zugänglichen Park von Schloss Schönbrunn machen; von der Gloriette genießt man

einen schönen Ausblick über den Garten und auf die Stadt.

Es stellt sich heraus, dass die Musikinstrumentensammlung des Technischen Museums interessanter ist,

zumindest pädagogisch wertvoller, als die

Sammlung alter Musikinstrumente in der Hofburg.

Das Technische Museum feiert heuer einen runden Geburtstag;

vor genau hundert Jahren legte Kaiser Franz Josef den Grundstein für das Museumsgebäude.

Anschließend kann man, erschlagen von so viel Wissenschaft und Technik, einen Spaziergang

durch den frei zugänglichen Park von Schloss Schönbrunn machen; von der Gloriette genießt man

einen schönen Ausblick über den Garten und auf die Stadt.

Ich schweife ab, eigentlich wollte ich das Technische Museum schon früher besuchen. Den Auftakt des Wean hean-Festivals im Technischen Museum hatte ich aber verpasst, mein Nine-to-five-Job ließ mich nicht rechtzeitig los. Dabei klang es äußerst vielversprechend:

Elektrisch muass wean: Gehören Sie noch zu jenen, die der „guten, alten“ Glühbirne nachtrauern? Oder schon zu denen, die die neuen Energiesparlampen lieben? Nun ja. Beim Eröffnungsabend von wean hean im 100 Jahre alten Technischen Museum macht das eh keinen Unterschied: Denn hier glühen alle, aus welcher Zeit sie auch immer stammen, mit derselben Leidenschaft: Sei es der „gute, alte“ Kurt Girk, der sich seit Jahrzehnten ohne Rücksicht auf persönliche Energieverluste in den Wiener Heurigenlokalen heiß und heißer singt – frei nach dem Motto „Was Ihr Volt“. Oder die jüngere Generation, die ebenso unter Strom stehend immer neue musikalische Gewinde bildet – dabei aber mit Eigenleistung nicht spart und selbst historische Instrumente nicht matt aussehen lässt.Gottseidank lief das Wienerliedfestival einen Monat lang und so konnten Gruppen und Interpreten wie Netnakisum [FW#38], Aufstrich [FW#38], Hannes Löschel [FW#35], und aus Linz das Duo Attwenger [FW#23] genossen werden.

|

Wienerlied versus Hardcore-Szene

|

|

|

Die Strottern waren nicht nur als beste Band, sondern außerdem noch in den Kategorien

bester Song ("Lumpenlied" vom Album "I gabat ois") und

bestes Album ("Elegant" - Die Strottern mit der Jazzwerkstatt Wien)

nominiert worden.

Weiterhin wurden nominiert, aber kamen nicht zum Zuge

Ernst Molden und

Fatima Spears & The Freedom Fries,

sowie Moldens "Wiesenliegen".

|

Die Gipfelzipfler: Satire über die Volksmusik

"Wir machen uns nicht lustig" Roland Düringer ist kein großer Freund der Schlager- und volkstümlichen Musik. Er kann Heino kaum von Heintje unterscheiden und traut dem Genre, bis hin zur Gehirnwäsche, alles Böse zu. Man hätte von dieser leidenschaftlichen Ablehnung wahrscheinlich nie erfahren (man hätte auch keinen Grund gehabt, danach zu fragen), wenn Düringer in der neuen ORF-Sitcom "Die Gipfelzipfler" nicht - einen (Möchtegern-)Volksmusikanten spielen würde. Den erfolglosen Studiomusiker Mick Praller (Düringer), der mit dem erfolglosen Coversänger Frank Rensing (Christian Tramitz) in der Volksmusiksendung "Die Musikantenheimat" aufzutreten soll. Clausen, der auch an "Der Schuh des Manitu" mitwirkte, entwickelt "Gipfelzipfler" aus einem "Tramitz & Friends"-Sketch über Hansi Hinterseer. Ursprünglich als Theaterstück geplant, landete das Skript dann über Regisseur Harald Sicheritz beim ORF und wurde zu seiner Sitcom umgeschrieben. Christian Tramitz bestätigt, dass "Die Gipfelzipfler" keine Volksmusik-Verdammung werden soll. "Das ist ja langweilig, sich über Volksmusiker lustig zu machen, das hat sich nach zehn Minuten erledigt." Und wenn sich doch ein armer Volksmusik-affiner Zuschauer beleidigt fühlt? "Die Leute sind nicht arm", sagt Düringer. "Die sind eigenverantwortlich." Gedreht wird "Die Gipfelzipfler" noch bis 24. Juli in der Filmstadt Wien, ausgestrahlt werden soll die Sitcom im kommenden Jahr. [Kurier, 13.07.2009] |

Ausgejodelt

Wo ist die Welt heiler als dort, wo die Volksmusikanten von Heimweh und Herzschmerz singen?

Doch das Idyll bekommt Sprünge, als der ehemalige Ski-Abfahrtsweltmeister

und volkstümliche Schlagerstar Downhill-Sepp, der eben noch seinen Hit "Die Letzte Abfahrt"

in der "Super-Sommer-Hitparade" geschmettert hat, tot der Livestyle-Journalistin Mira Valensky vor die Füße fällt.

Todesursache: ein Medikamentencocktail!

Eva Rossmann, Ausgejodelt: Mira Valensky ermittelt in Wien.

Lübbe,

2002, ISBN 978-3404148158, 304 S.

|

| Austro-Folk 2.1 (FW#39) |

|

Zur englischen FolkWorld |

© The Mollis - Editors of FolkWorld; Published 11/2009

All material published in FolkWorld is © The Author via FolkWorld. Storage for private use is allowed and welcome. Reviews and extracts of up to 200 words may be freely quoted and reproduced, if source and author are acknowledged. For any other reproduction please ask the Editors for permission. Although any external links from FolkWorld are chosen with greatest care, FolkWorld and its editors do not take any responsibility for the content of the linked external weBraunschweigites.